アスファルトフィニッシャーとは?運転資格や価格、規格、メーカーまで解説

アスファルトフィニッシャーとは、道路の舗装工事においてアスファルト合材を均一な厚さで敷きならす建設機械です。

本記事では、アスファルトフィニッシャーの基本的な役割や仕組みから、現場で求められる資格、導入を検討する際に必要となる価格や規格、そして主要なメーカーの情報を解説します。アスファルトフィニッシャーの導入検討時に参考にしてください。

目次

アスファルトフィニッシャーとは?道路舗装をきれいに仕上げる建設機械

アスファルトフィニッシャーは、アスファルト合材を均一に敷きならして滑らかな道路をつくる建設機械です。舗装工事の仕上げを担い、路面の品質を左右する重要な役割を果たします。

ここでは、アスファルトフィニッシャーの特徴や操作方法について解説します。

アスファルトフィニッシャーの特徴

アスファルトフィニッシャーとは、道路舗装をきれいに仕上げる建設機械です。主な役割は、ダンプトラックが運んできた高温のアスファルト合材を受け取り、設定された厚さと幅で地面に均一に敷きならすことです。

この機械の基本的な使い方として、まず合材を前方のホッパーに投入し、それをコンベアで後方のスクリードという装置へ送ります。スクリードが合材を平らに敷きならしながら前進することで、路面が形成されます。

道路や駐車場などの舗装工事において、平坦で美しい仕上げを実現するために不可欠な用途を担っており、工事の品質を直接左右する重要な建設機械です。

アスファルトフィニッシャーの操作方法

アスファルトフィニッシャーの操作は、主に運転席側のオペレーターとスクリード側のオペレーターの2人が連携して行います。1人が走行と速度を管理し、もう1人がスクリード(敷きならし装置)の厚みや温度を調整しながら仕上がりを整えます。

作業の流れは次の3段階です。

|

① アスファルト合材の受け入れ ② 敷きならし作業 ③ 厚みと仕上がりの調整 |

最近のモデルでは、施工速度や厚みを自動制御するシステムも搭載されており、経験の浅いオペレーターでも安定した品質で舗装できるようになっています。

アスファルトを均一に敷きならす仕組みと主要な構造

アスファルトフィニッシャーは、アスファルト合材を高温のまま受け取り、規定の厚さで精密に敷きならす仕組みを持ちます。

この機械の構造は、合材を貯める「ホッパー」、後方へ送る「バーフィーダー」、そして敷きならしをおこなう「スクリード」という主要な部位で構成されます。各部位の名称と機能を理解することが、適切な操作のコツを掴む第一歩です。

特に、合材の温度管理は重要で、適切な温度で施工しないと舗装の品質が著しく低下します。スクリードの調整によって敷きならす厚さを制御し、高品質な路面を形成します。

【装置1】ホッパー:アスファルト合材を受け止める

ホッパーは、アスファルトフィニッシャーの最前部に位置する箱状の装置です。主な役割は、ダンプトラックから荷下ろしされる高温のアスファルト合材を一時的に受け止め、貯留することにあります。

ダンプトラックが後退しながらアスファルトフィニッシャーに接続し、荷台を傾けて合材をホッパー内に投入します。

ホッパーの側面は折りたたみ式になっていることが多く、作業時には翼のように広げることで、ダンプトラックからの合材をこぼさずに効率良く受け取れる構造です。貯められた合材は、ここから後方のバーフィーダーへと送られ、敷きならし工程が開始されます。

【装置2】バーフィーダー:合材をスクリードへ送る

バーフィーダーは、ホッパーに貯められたアスファルト合材を、敷きならし作業をおこなうスクリード部へと搬送するコンベア装置です。ホッパーの底面に設置されており、左右に1本ずつ配置されているのが一般的です。このバーフィーダーが回転することで、合材は均等な量で後方へと送られます。

合材を安定して供給することは、舗装の厚さを均一に保ち、美しい仕上がりを実現するために極めて重要です。オペレーターはセンサーで合材の供給量を監視しながら、バーフィーダーの作動を適切に制御し、常に最適な量の合材がスクリードへ送られるように調整します。

【装置2】スクリード:敷きならしと初期転圧を担う

スクリードは、アスファルトフィニッシャーの後部に搭載された、舗装の品質を最終的に決定づける最も重要な装置です。バーフィーダーによって送られてきたアスファルト合材を、設定された幅と厚さに均一に敷きならす役割を担います。

さらに、バイブレーターやタンパによる振動で合材に適度な締固め(初期転圧)を行い、舗装の密度を高めます。このスクリードの高さや角度を調整することで、道路の勾配や舗装の厚さを精密にコントロールすることが可能です。オペレーターの繊細な操作が、平坦で滑らかな路面の仕上がりを左右します。

2種類の走行方式

アスファルトフィニッシャーには、走行方式によって大きく分けて2つの種類が存在します。

| 1.クローラ(履帯)式 2.ホイール(タイヤ)式 |

どちらのタイプを選択するかは、舗装工事をおこなう現場の地面の状態、作業規模、そして現場間の移動頻度などによって決まります。

それぞれの駆動輪が持つ特性を理解し、作業効率や安定性を考慮して最適な機種を選ぶことが重要です。不整地での安定性をとるか、公道での自走能力による機動性をとるかが、選定の大きなポイントとなります。

1.クローラ(履帯)式:安定した作業が可能

クローラ式は、キャタピラーとも呼ばれる履帯で走行するタイプのアスファルトフィニッシャーです。

接地面積が広いため、地面に対する圧力が分散され、優れた安定性と強力な牽引力を発揮します。この特性により、大規模な道路工事や、路盤が軟弱で不安定な現場でも精度の高い舗装作業が可能です。

一方で、走行速度が遅く、公道を自走できないため、現場への搬入にはトレーラーなどの運搬車両が別途必要になります。また、金属製の履帯は走行時の騒音が大きい傾向にありますが、近年ではゴムパッドを取り付けた低騒音タイプのクローラーも普及しています。

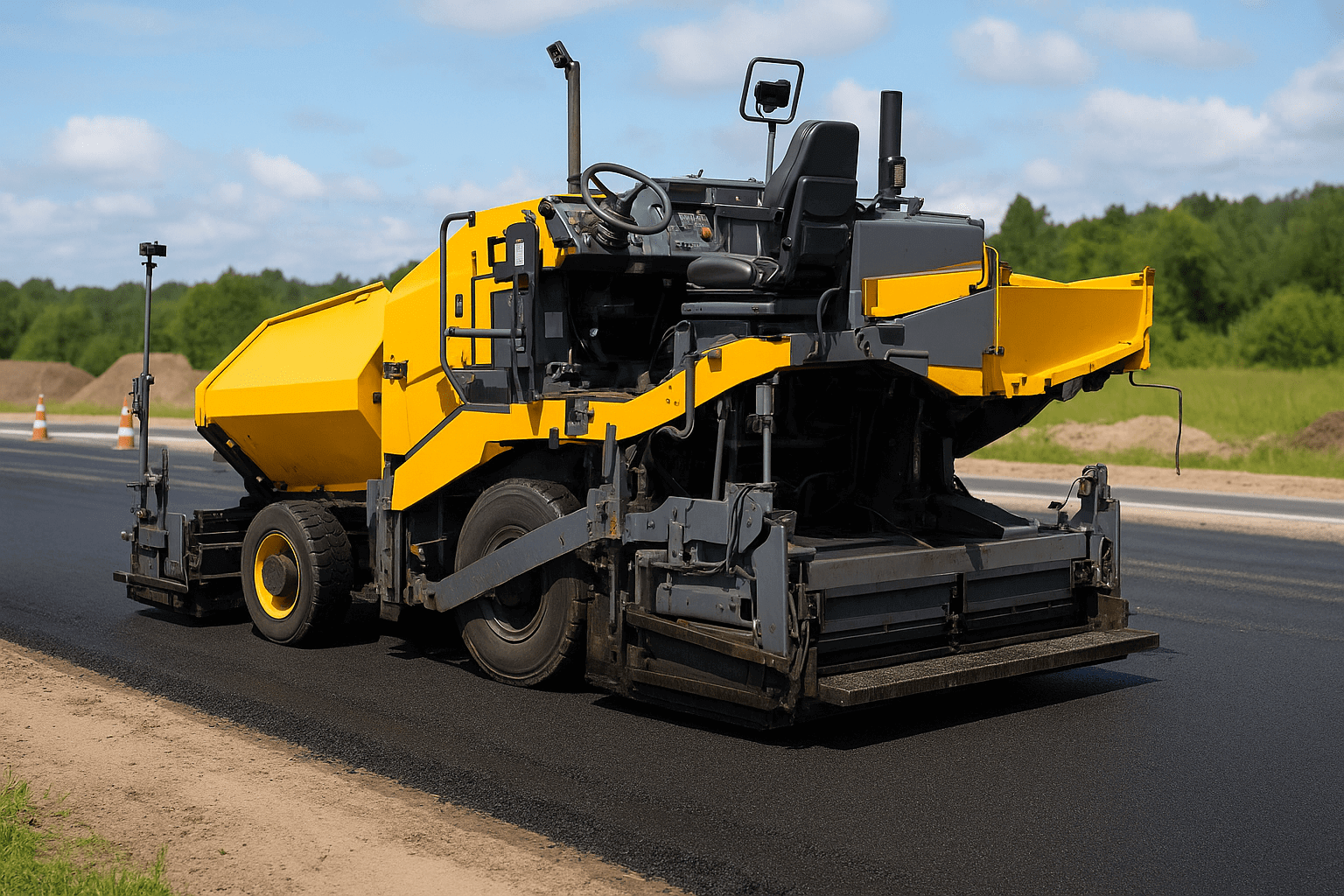

2.ホイール(タイヤ)式:公道走行もできる

ホイール式は、一般的な自動車と同じようにタイヤで走行するタイプのアスファルトフィニッシャーです。クローラ式に比べて走行速度が速く、機動性に優れているのが最大の特徴です。

ナンバープレートを取得すれば公道を自走できるため、現場間の移動が多い場合や、トレーラーを手配する手間を省きたい小規模な工事で重宝されます。

ただし、タイヤで走行するため、クローラ式と比較すると牽引力や不整地での安定性は劣ります。そのため、運搬の手間を削減できるメリットと、作業現場での安定性を天秤にかけて選択する必要があります。

アスファルトフィニッシャーの運転・操作に必要な資格

アスファルトフィニッシャーを取り扱うには、公道を走行するための「運転免許」と、現場で舗装作業を行うための「操作資格」の2種類が必要です。ホイール式のフィニッシャーで公道を移動する場合は、車両の大きさに応じた特殊自動車免許が求められます。

一方、現場での敷きならし作業は、走行方式に関わらず、労働安全衛生法に基づく技能講習の修了が義務付けられています。これらの資格を正しく理解し、取得することが安全な作業の第一歩となります。未資格での運転や操作は法律で固く禁じられています。

公道を走行する場合に求められる運転免許

公道を走行するアスファルトフィニッシャーは、道路交通法上「特殊自動車」に分類されます。

車両の大きさや速度によって、以下のように必要な運転免許が異なります。

| 条件 | 必要な免許 | 備考 | |

| 小型特殊自動車 | 全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.0m以下、最高速度15km/h以下 | 普通免許または小型特殊免許 | ・市区町村で登録 ・黄色ナンバーで公道走行可 |

| 大型特殊自動車 | 上記の条件を超える車両 | 大型特殊自動車免許 | ・国土交通省の登録が必要 ・白ナンバーで運行 |

ホイール式フィニッシャーの一部は小型特殊に分類される場合もありますが、一般的には大型特殊免許が必要です。免許を取得していない状態で公道を走行すると、道路交通法違反となります。

車両系建設機械運転技能講習:現場で操作に必要

アスファルトフィニッシャーを現場で操作して舗装作業をおこなうには、走行方式を問わず「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習」を修了し、その修了証を携帯する必要があります。

この講習は、労働安全衛生法によって定められており、建設機械の操作に関する知識や技術、関連法令などを学びます。

アスファルトフィニッシャーは、この車両系建設機械の一種として分類されるため、オペレーターとして作業に従事するには必須の資格です。学科と実技の講習を受け、修了試験に合格することで資格を取得できます。

建設機械施工技士:キャリアアップに繋がる

アスファルトフィニッシャーのオペレーターとしてさらなるキャリアアップを目指す場合、「建設機械施工技士」という国家資格の取得が有効な選択肢となります。

この資格は1級と2級があり、舗装工事における施工計画の作成や工程管理、安全管理といった監督業務を担うために必要な専門知識と技術を証明するものです。

資格を取得することで、現場のリーダーや指導的立場として活躍の場が広がるほか、公共工事の入札に参加する際に技術評価点が高まるなど、所属企業への貢献度も高まります。実務経験を積みながら、計画的に取得を目指す価値のある資格です。

舗装幅で決まる?アスファルトフィニッシャーの規格・クラス分け

アスファルトフィニッシャーは、主に舗装幅や総重量によってクラス分けされています。現場の道路幅や施工目的に応じて最適なサイズを選ぶことで、仕上がり精度と作業効率の両方を高めることができます。

一般的には、舗装幅が2.0メートル未満の小型クラスから、10メートルを超える大型クラスまで存在します。

下記の表はおおまかな分類と特徴です。

| クラス | 舗装幅の目安 | 主な用途 | 特徴 |

| 小型 | 約1.5~3.0m | ・住宅地 ・歩道 ・駐車場 |

軽量で小回りが利き、狭い現場に最適 |

| 中型 | 約3.0~6.0m | ・一般道路 ・市街地道路 |

作業バランスが良く、幅広い現場に対応できる |

| 大型 | 約6.0~10.0m以上 | ・高速道路 ・幹線道路 ・空港滑走路 |

高出力で長距離、広範囲の舗装に適する |

大型になるほど、一度に広い範囲を舗装できるため効率が良くなりますが、機体重量も増し、現場の搬入経路や作業スペースの確保が必要です。

反対に、小型タイプは狭い場所や曲線の多い道路でも柔軟に対応できるため、都市部の補修工事などで多く使われています。舗装幅は作業効率だけでなく、仕上がりの品質にも影響する要素です。現場条件に合わせて適切なクラスを選定することが重要です。

アスファルトフィニッシャーの価格相場

アスファルトフィニッシャーの導入を検討する際、本体の値段だけでなく、長期的な運用コストも考慮する必要があります。購入方法には新車と中古車があり、それぞれ価格が大きく異なります。

また、初期投資を抑える方法としてリースという選択肢も考えられます。購入後の維持費としては、燃料代である燃費や、定期的なメンテナンス、消耗部品の交換といった整備費用が発生します。

これらのトータルコストを把握した上で、自社の事業規模や使用頻度に見合った導入計画を立てることが求められます。

新車を導入する場合の価格目安

新車のアスファルトフィニッシャーは、機体の大きさや舗装幅、仕様によって価格が大きく変動します。

以下は最新の傾向を踏まえた目安です。参考にしてください。

| クラス | 新車価格の目安 |

| 小型(舗装幅約1.5〜3.0 m級) | 約2,500万円〜 ※仕様によっては3,000万円超え |

| 中型(舗装幅約3.0〜6.0 m級) | 約3,000万円〜4,500万円 |

| 大型(舗装幅6.0 m級以上) | 約4,500万円〜8,000万円以上 |

高出力エンジンや自動制御システム、幅広いスクリードや環境対応仕様などを備えるモデルでは上記の目安を超える価格になる傾向があります。

中古車市場における販売価格の傾向

中古アスファルトフィニッシャーの価格は、年式・稼働時間・整備履歴によって大きく異なります。特に、スクリードや油圧系統の状態、稼働時間の少なさが価格を左右します。

例として、使用年数10年前後、稼働時間3,000〜5,000時間で比較した場合の目安は、次のとおりです。

| クラス | 中古価格相場 |

| 小型(舗装幅〜3m) | 約800万〜1,500万円 |

| 中型(舗装幅3〜6m) | 約1,500万〜2,800万円 |

| 大型(舗装幅6m以上) | 約2,800万〜4,500万円 |

同じ年式でも、稼働時間が1,000時間未満の車両は高値で取引される傾向にあります。

また、スクリードの摩耗や油圧ホースの劣化が進んでいる機体は、購入後に修理費用がかかるため、整備履歴が明確な車両を選ぶことが重要です。

国内で活躍する主なアスファルトフィニッシャーメーカー

日本国内のアスファルトフィニッシャー市場では、高い技術力と実績を持つ複数の会社が活躍しています。特に「範多機械」と「住友建機」の2社が国内シェアの大部分を占めています。

| メーカー | 特徴 | 主なシリーズ | 得意分野 |

| 範多機械 | 小型〜中型機に強く、国内シェアが高い | Fシリーズ | ・住宅地 ・一般道路 |

| 住友建機 | 電子制御・自動化技術に強い | J、Paver Sシリーズ | ・高速道路 ・大規模工事 |

それぞれの特徴を解説します。

範多機械(HANTA)の特徴・代表モデル

(引用元:範多機械)

範多機械は、道路舗装機械を専門とする日本のメーカーであり、特に小型から中型のアスファルトフィニッシャーにおいて高い評価とシェアを確立しています。同社の製品は、日本の狭い道路事情や多様な現場環境に対応できるよう、コンパクトで操作性に優れた設計が特徴です。特にホイール式のモデルに強みを持ち、機動性の高さから多くの現場で採用されています。

代表的なモデルには、小型で取り回しの良い「HA45W」シリーズや、より幅広い舗装に対応できる中型の「HA60W」シリーズがあり、日本の道路工事に欠かせない存在です。

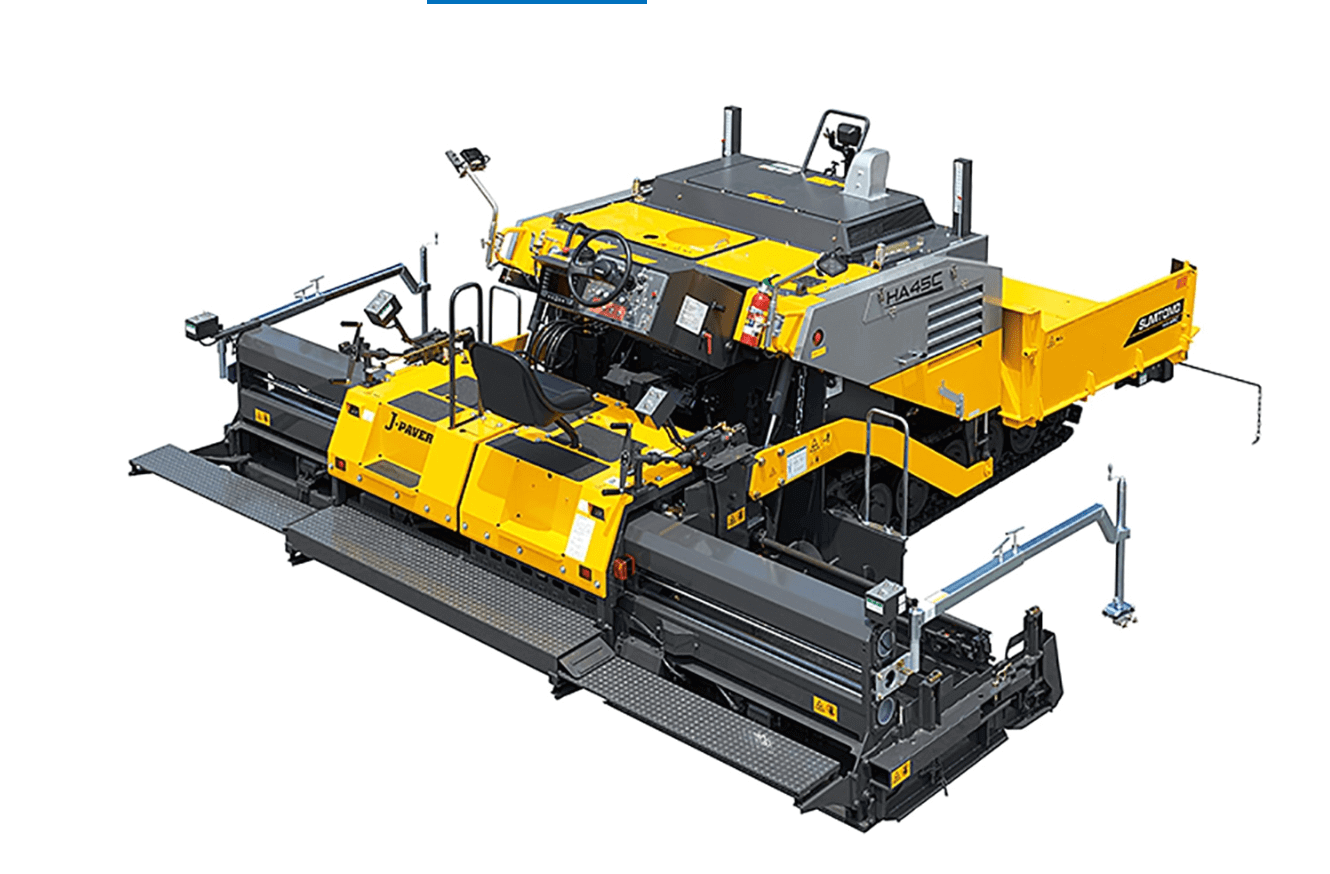

住友建機(SUMITOMO)の特徴・J・paver Sシリーズ

(引用元:住友建機)

住友建機は、幅広い建設機械を手がける大手メーカーであり、アスファルトフィニッシャーの分野でも高い国内シェアを誇ります。住友の製品は、小型から大型まで豊富なラインナップを揃えていますが、特に大規模工事で使用される大型機で強みを発揮します。

独自に開発した伸縮自在なスクリードは、高い平坦性と締固め性能を実現し、高品質な舗装を可能にします。

代表的な製品である「J・paverSシリーズ」は、優れた操作性とメンテナンス性、環境性能を兼ね備えており、多くのプロのオペレーターから支持されています。

アスファルトフィニッシャーについてよくある質問

アスファルトフィニッシャーに関するよくある疑問をまとめました。

アスファルトフィニッシャーの舗装を保つには?

アスファルトフィニッシャーで舗装する際は、敷きならすアスファルト合材の温度管理が非常に重要です。

適切な温度で施工しないと、舗装の品質が著しく低下してしまいます。

また、アスファルトフィニッシャーは、ホッパーやスクリードにアスファルトが付着しやすい性質があります。

付着したまま使用を続けると、合材の供給がうまくいかなくなったり、重大な故障の原因となるため、作業中に付着したアスファルトは冷えて固まる前に清掃することが効果的です。

特に摩耗しやすいコンベアやスクリュー、タイヤなどの部品は、こまめにチェックし、必要に応じて修理や交換する必要があります。こうした日々の点検や整備を怠らないことが、アスファルトフィニッシャーを長く安全に使い続ける秘訣です。

アスファルトフィニッシャーの運転は難しい?

アスファルトフィニッシャーの運転操作は熟練の技術を要すると言われています。

特に、アスファルトを平坦に敷き詰めるには、常に一定の速度で、一定の間隔で合材を供給する技量が重要です。

もし材料の量や移動速度を誤ると、敷きムラが生じ、舗装全体の品質に影響を与えてしまいます。経験の浅いオペレーターでも高品質な施工ができるよう、近年では自動操舵や自動伸縮システムを搭載したモデルも開発されており、オペレーターの負担軽減と作業効率の向上が図られています。

アスファルトフィニッシャーの最新技術の導入状況は?

情報化施工(ICT舗装)の導入も進んでおり、3D-MC(三次元重機制御システム)により、計画値と照らし合わせて舗装高さを自動で調整する技術も実用化されています。

これにより、作業の精度が向上し、時間のロスを最小限に抑えることができるだけでなく、設計データと施工結果の比較や出来形管理にも活用できるため、より効率的で高品質な舗装工事が可能となります。

環境への配慮も進んでおり、低騒音エンジンや排出ガス削減システムを搭載した次世代モデルも登場しています。

まとめ

アスファルトフィニッシャーの選定は、走行方式、舗装幅、メーカーごとの特徴を理解し、現場の条件に最適な機種を選ぶ必要があります。

運用面では、適切な資格の取得はもとより、作業速度の管理、燃料効率、そして近年の排ガス規制への対応も重要な要素です。

さらに、各種アタッチメントを装着することで作業の幅を広げることも可能です。これらの多角的な視点から機械を評価し、導入・運用することが求められます。

-

- アスファルトフィニッシャーは道路舗装の仕上げを担う重要な建設機械

- 主要構造はホッパー・フィーダー・スクリードの3部から成り、連動して敷きならす

- 走行方式はクローラ式(安定性重視)とホイール式(機動性重視)の2種類

- 操作には「大型特殊免許」や「車両系建設機械(舗装用)運転技能講習」の修了が必要

- 小型機でも新車は2,500万円以上が目安で、中古を選ぶ際は稼働時間と整備状態を確認する