牽引トラックのフルトレーラーとは?種類・構造・運転のコツ・運転時の注意点

フルトレーラーは、トラクターとトレーラーが連結された車両であり、通常のトラックよりも多くの荷物を一度に運べます。しかし、その長い全長と複雑な構造から、運転は難しいとされています。

本記事では、牽引トラックの中でも「フルトレーラーとは」何かという基礎知識から種類、構造、運転のコツ、そして運転時の注意点までを詳しく解説します。

目次

フルトレーラーとは?(基礎知識)

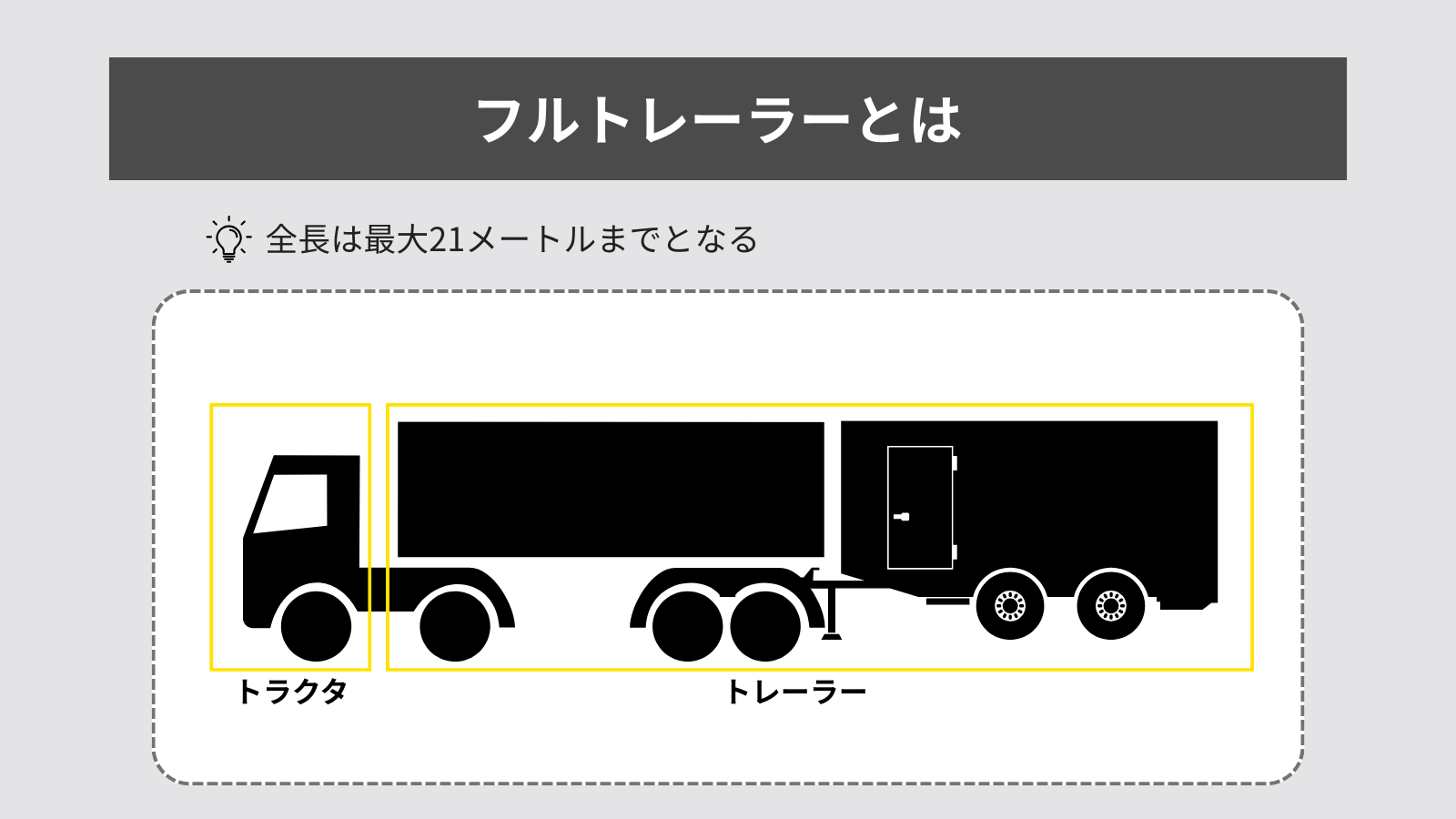

フルトレーラーとは、牽引するトラクター部分と牽引されるトレーラー部分から構成される車両で、トレーラー自体が自立可能な構造を持つことが特徴です。

トラクターにも荷台が備わっているため、連結時の全長は最大で21メートルまで認められており、単体でもトラックとして機能します。

フルトレーラーは、ドリー式とセンターアクスル式という2つの主要な種類に分けられ、これらは車軸の位置によって見分けられます。主に大型トラックなどに連結されるエアブレーキを備えたタイプと、キャンピングトレーラーのような軽量なタイプが存在します。

セミトレーラーとの違い

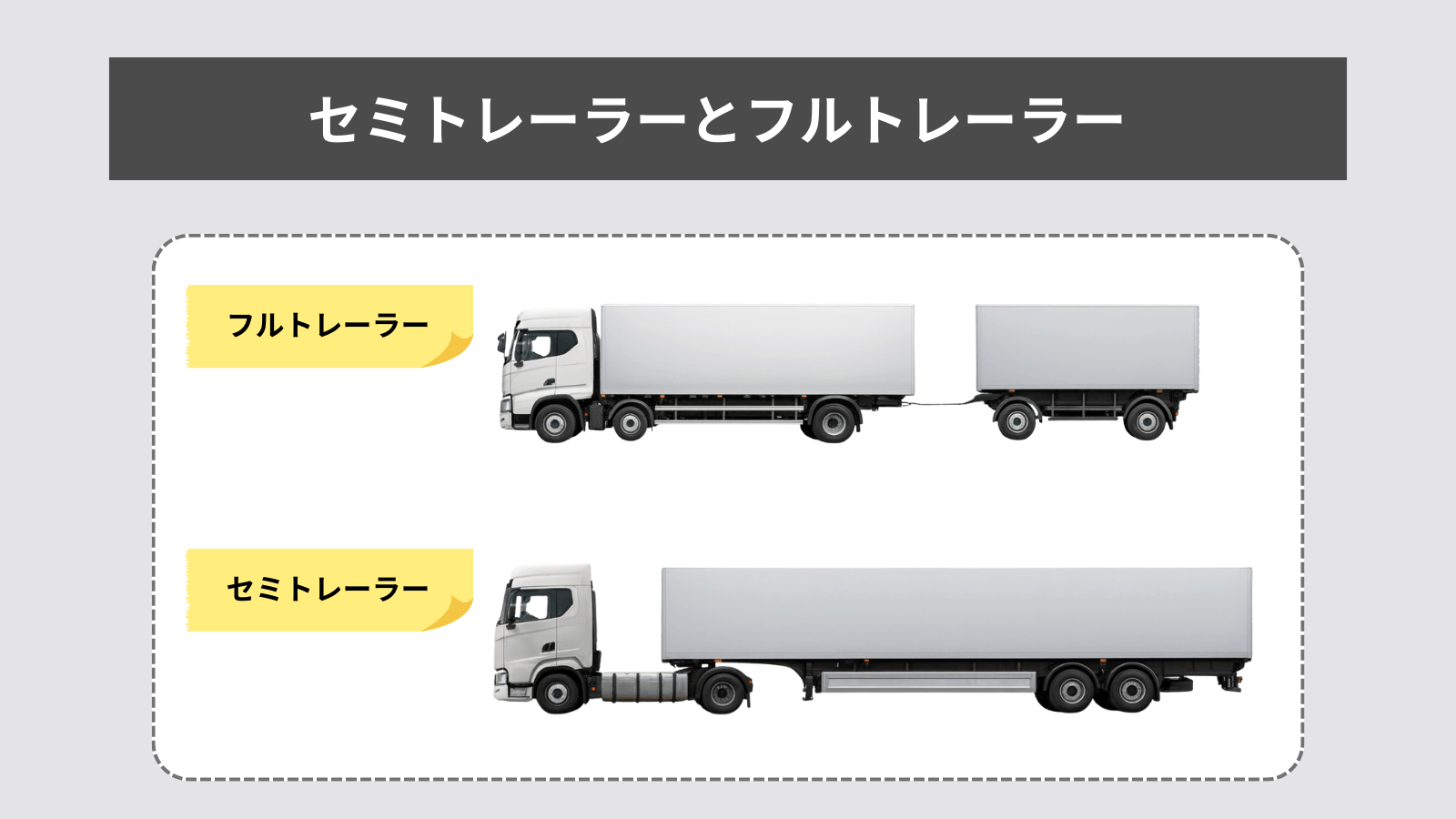

フルトレーラーとセミトレーラーの主な違いは、その構造と運転方法にあります。フルトレーラーは、前後に車軸を備えており、トレーラー自体が荷重のほとんどを支え、単独で自走が可能な構造をしています。

一方、セミトレーラーは後部にのみ車軸があり、前輪がないため、トラクターと連結しなければ荷物を運搬できません。つまり、セミトレーラーはトラクターと連結することで初めてトラックとして機能します。

また、運転方法においても、次の違いがあります。

| 運転方法 | |

| フルトレーラー | トレーラー部分にも前後の車軸があるため、バック時には折れ曲がりが複雑になりやすく、ハンドル操作の難易度が高い |

| セミトレーラー | トラクターと一体的に動くため、バックのコントロールは比較的シンプル |

トラクターとの違い

トレーラーとトラクターは混同されがちですが、これらは異なる種類の車を指します。トレーラーとは、エンジンを搭載しておらず、牽引されるための装置を備えた車のことです。

対照的に、トラクターとは、牽引するための装置を持つ自動車であり、エンジンを搭載している車両を指します。つまり、トレーラーはトラクターに接続されることで初めて走行が可能になります。

トラックでいう架装部分にあたる荷台の部分がトレーラー、エンジンを持つ牽引車がトラクターと考えると理解しやすいです。トラクターには様々な大きさがあり、追加の荷台として使用できるものから、戦車を運べるような大きな荷台まで、用途に応じて多種多様な種類が存在します。

フルトレーラーの2つの連結構造

フルトレーラーは、荷重の支え方の違いによって連結構造が異なります。どの方式でも、トラクターとトレーラーをつなぐために、連結器を使用します。

代表的なものは、ベルマウス型連結器で、トレーラー側の輪っかをトラクター側のフックに引っ掛ける仕組みです。

| トレーラー側:長い連結棒があり、その先端には輪っか状のドローバーアイが付いている トラクター側:フックの役割を果たすピントルフックがあり、レバーを上下させてリングを固定、解除する |

構造は単純ですが、しっかり固定されるため、重量物をけん引するフルトレーラーでも安定した走行が可能になります。

また、連結部構造は、ドリー式とセンターアクスル式の2種類に分類されます。本章では、2種類のそれぞれの特徴を解説します。

1.ドリー式フルトレーラーの特徴

ドリー式フルトレーラーは、前方に「ドリー」と呼ばれる車軸を持つ台車を備えている構造が特徴です。

このドリーがトレーラーの重量の一部を支え、前軸ごと旋回できるため、ハンドル操作に対するトレーラーの追従性が高い仕組みになっています。

しかし、トラクターとドリー、そしてドリーとトレーラーの2箇所で連結するため、連結部分が複数あり、後退時には特に運転が難しいとされます。

この構造は、前軸と後軸が離れているため荷重が効率よく分散され、トラクターへの負担が軽減されるメリットがあります。

2.センターアクスル式フルトレーラーの特徴

センターアクスル式フルトレーラーは、その名の通り、車軸が荷台の中央付近に集められた構造が特徴です。前方に長い棒状の連結器である「ドローバー」を備え、トラクターの後軸後部に連結する仕組みを採用しています。

ドリー式のようなターンテーブルを持たず、連結箇所が1箇所であるため、セミトレーラーに近い感覚で運転が可能であり、後退時の操作が比較的容易です。ただし、車軸が中央に集中しているため、走行中に遠心力の影響を受けやすい傾向があります。

【用途別】フルトレーラーの代表的な車体の種類

フルトレーラーには、その用途や積荷に応じて様々な車体が存在します。それぞれの荷台の形状によって、運搬できる貨物の種類や作業の効率性が大きく変わってきます。

ここでは、代表的なフルトレーラーの車体の種類をいくつかご紹介します。

1.平ボディ|汎用性が高い

平ボディは、荷台に屋根がないオープンタイプのフルトレーラーで、様々な種類のトラックに採用されており、汎用性が高いです。荷台は「アオリ」と呼ばれる三枚のパネルで囲まれています。バンやウイングタイプに比べて架装の重量が軽いため、その分多くの荷物を積むことが可能です。

重量物や長尺物の積載に適しており、荷物を上から積み下ろせる利便性があります。雨天時には、シートをかけるなどの対策が必要ですが、積載量や使いやすさ、価格のバランスが良いため、多くの場面で活躍します。

2.ダンプトレーラー|土砂や砂利を運ぶ

ダンプトレーラーは、荷台をリフトアップして積荷を一度に排出できる構造です。主に土砂や砂利、産業廃棄物など、大量のばら積み貨物を運搬する際に活躍します。

通常のダンプトラックと比較して積載量が大幅に増加するため、一度に大量の土砂などを運ぶことができ、運搬効率が向上します。建設現場や採石場などでその真価を発揮し、作業効率の向上に貢献するトレーラーです。

3.バンボディ|箱型の荷台を持つ

バンボディは、トラックの荷台部分が箱型になっている車両の総称で、貨物を雨風や盗難から保護しながら輸送できます。主に一般貨物、精密機器、食品など、様々な種類の貨物の運搬に利用されます。

ウイングバンと呼ばれる側面が開閉するタイプや、冷凍・冷蔵機能を備えた温度管理バンなど、用途に応じた多様なバンボディが存在します。荷物の種類を選ばず、安定した輸送が可能なため、物流業界で広く利用される荷台タイプです。

4.ライトトレーラー|小型の荷物を運ぶ

ライトトレーラーは、比較的軽量な荷物を運ぶことを目的とした小型のフルトレーラーです。キャンピングトレーラーなど、個人レジャー用途で多く見られますが、小型の運搬にも使用される場合があります。軽トラックなどに牽引されることを想定した設計で、センターアクスル式の連結構造が多く採用されています。

連結装置も小型で簡易的であり、重積載向けの大型貨物トレーラーとは異なる種類の車両です。手軽に牽引できるため、多様な小型輸送ニーズに対応できる荷台と言えるでしょう。

フルトレーラーのメリット・デメリット

フルトレーラーは、その大きな積載能力と独自の構造により、物流業界に様々なメリットをもたらしますが、同時に運転の難しさや特定のデメリットも存在します。

フルトレーラーの導入を検討する際には、これらのメリットとデメリットを総合的に考慮することが重要です。

フルトレーラーのメリット

フルトレーラーのメリットは、主に輸送効率の向上と、それに伴うコスト削減効果にあります。一度に大量の貨物を運べるため、ドライバー不足の解消や人件費削減にも貢献します。

一度に大量の貨物を輸送できる

フルトレーラー最大のメリットは、一度に大量の貨物を輸送できる積載量の大きさにあります。トラクターとトレーラーの双方に荷台がある構造のため、通常の大型トラックの約2倍の積載量を持つことも可能です。

輸送回数を減らせるため、燃料費の削減や輸送効率の大幅な向上につながります。

ドライバー不足の解消や人件費削減に貢献

フルトレーラーの導入は、深刻化するドライバー不足の解消と人件費削減に大きく貢献します。一台のフルトレーラーでより多くの荷物を運べるため、必要な運転手の数が減り、ドライバー一人あたりの輸送効率が向上します。

これにより、同じ輸送量をより少ない人件費でまかなうことが可能となり、企業の経済的なメリットにもつながります。さらに、トレーラー部分には重量税がかかりません。税金面でのコスト削減も期待できます。

フルトレーラーのデメリット

フルトレーラーのデメリットは、全長が長いことによる運転の難しさと、それに関連するリスクが挙げられます。特に、一般的なトラックとは異なる運転感覚が求められるため、熟練した技術が必要です。

カーブでの内輪差の大きさや、バック操作の複雑さは、運転手にとって大きな課題となります。また、特定の狭い道や入り組んだ場所での取り回しが難しい場合もあります。これらの特性を理解し、適切な対策を講じてください。

フルトレーラーの寸法|規制緩和で全長25mまで連結可能に

フルトレーラーの寸法は、道路運送車両法で定められています。通常の基準は、全長18メートル以内、全幅2.5メートル以内、全高3.8メートル以内で、この範囲内であれば特別な許可を取らずに走行できます。許可を取得することで、全長の上限を引き伸ばせるのが特徴です。

この全長の上限は時代とともに見直されています。かつては、許可を取得しても19メートルが限界でしたが、その後の改正で上限が21メートルに延長され、さらに近年の規制緩和で25メートルまで認められるようになりました。

| 【フルトレーラー全長規制の変遷】 〜1990年代:許可を取得しても 19mが上限 2000年代以降:規制緩和により、21mまで許可 2019年1月:特殊車両通行許可基準の改正で、最大25mまで緩和 |

この2019年の緩和は、ドライバー不足や輸送効率の向上を目的としたものです。25メートルという長さは、10トントラック2台分の積載量を1人のドライバーで運べることを意味します。

特に「ダブル連結トラック」と呼ばれるフルトレーラーの普及を促し、長距離輸送の省人化や効率化に大きな効果をもたらしています。

フルトレーラーの運転に必要な免許とは?

フルトレーラーを運転するためには、トラクター部分とトレーラー部分それぞれに対応した次の免許が必要です。

| トラクター部分:大型免許 トレーラー部分:牽引免許 |

まず、トラクター部分の運転には、大型免許が必須です。次の条件を満たす車両を運転できる免許であり、フルトレーラーは数十トン規模の荷物を扱うため、大型免許が欠かせません。

| 車両総重量:11トン以上 最大積載量:6.5トン以上 |

さらに、トレーラーをけん引するには、牽引免許も必要です。牽引免許は、車両総重量750kgを超える牽引車両の運転に求められます。フルトレーラーはこの重量を大きく上回るため、必須です。

牽引免許には第一種と第二種がありますが、通常の運送業務では、第一種牽引免許が用いられます。

これらの免許は取得難易度が高いとされており、高度な運転技術が求められるため、専門的な教習所での訓練を受けることが推奨されます。

フルトレーラーを上手に運転する3つのコツ

フルトレーラーの運転は、その長さや連結部分の特性から、一般的なトラックよりも難しいとされています。特にカーブやバック、車庫入れといった操作は高度な技術と経験が求められます。

しかし、いくつかのコツを意識することで、スムーズかつ安全な運転が可能になります。

【コツ1】カーブでは内輪差を意識して大きく回る

フルトレーラーは全長が長いため、カーブを曲がる際には内輪差が非常に大きくなります。特に左折時には、トレーラーの後輪が大きく内側に入り込み、縁石に乗り上げたり、歩行者や自転車との接触事故につながったりする危険性があるため、細心の注意が必要です。

上手にカーブを曲がるコツは、右折時には大回りを意識し、左折時には交差点の中心付近でハンドルを切り始めるイメージで、大きな円を描くようにゆっくりと旋回することです。

また、対向車や後続車との衝突を避けるため、ヘッドからトレーラーまでが一直線にならないことも意識し、常に周囲の安全確認を怠らないようにしましょう。

【コツ2】バックはトレーラーの動きを予測してハンドル操作する

フルトレーラーのバック操作は、運転席から連結部分までが遠く、ハンドル操作がトレーラーの動きに反映されるまでに時間差があるため、非常に難しいと言われています。上手に後退するコツは、トレーラーの動きを常に予測し、小刻みにハンドル操作をおこなうことです。

トレーラーが右にブレたらハンドルも右に、左にブレたらハンドルも左に切る、というように、トレーラーの最後尾が曲がっていく方向と同じ方向にハンドルを操作すると、全体がまっすぐに近づきます。

また、一度大きくブレてしまうと修正に時間がかかるため、ブレが小さいうちに細かく修正を繰り返すことが重要です。

【コツ3】車庫入れは進入角度とタイミングが重要

フルトレーラーの車庫入れは、運転の中でも特に難易度が高い操作の一つです。一発で収めるのは熟練者でも難しい場合があり、何度か切り返す前提で臨むことが大切です。

上手に車庫入れを行うコツは、まず適切な進入角度を確保し、トレーラーの最後尾が車庫スペースの入り口を過ぎたあたりで一度停止することです。その後、ハンドルを切ってトレーラーを「くの字」に折るようにバックを開始します。このとき、ハンドルを一気に切りすぎず、少しずつ切って様子を見ながら操作しましょう。

トレーラーがある程度スペースに入ったら、ハンドル操作でトレーラーがまっすぐになるように角度を微調整して駐車スペースに収めます。無理だと感じたら、一旦前進して修正する勇気も必要です。

フルトレーラー運転時に特に注意すべき2つの現象

フルトレーラーの運転は、その特性から特定の危険な現象が発生する可能性があります。これらの現象は重大な事故につながる恐れがあるため、フルトレーラーを運転する際は、その仕組みを理解し、常に注意を払うことが非常に重要です。

ジャックナイフ現象

ジャックナイフ現象とは、牽引車両であるトラクターと被牽引車両であるトレーラーが、「く」の字型に折れ曲がってしまう現象を指します。

これは、特に急ブレーキや急ハンドル操作時に、トレーラーがトラクターを押し出すような形になることで発生し、最悪の場合、車両が横転するなどの重大な事故につながることがあります。

この現象は、主に連結部分に過度な力が加わることで起こるため、常に適切な速度を維持し、急な操作を避けることが防止策となります。

スネーキング現象

スネーキング現象とは、フルトレーラーが高速走行中に、トレーラー部分が左右に蛇のように揺れてしまう現象を指します。この揺れが大きくなると、車両のコントロールを失い、事故につながる危険性があります。

原因としては、スピードの出しすぎ、追い越し時に発生する風圧などの横風、タイヤの空気圧不足などが挙げられます。この現象が発生した場合は、慌てずにアクセルから足を離し、エンジンブレーキを利用してゆっくりとスピードを落としてください。

これにより揺れを制御し、安定した状態に戻すことが重要です。

フルトレーラー代表的なメーカー4選

フルトレーラーは、その特殊な構造と用途から、専門のメーカーによって製造されています。ここでは、日本国内で代表的なフルトレーラーのメーカーを複数ご紹介します。

これらの会社は、長年の経験と高い技術力で、様々な種類のフルトレーラーを市場に提供しています。

1.東邦車輛株式会社

(引用元:東邦車輛株式会社)

東邦車輛株式会社は、新明和グループに属する車両メーカーで、トレーラーやタンクローリー、ダンプなどの製造を得意としています。特にフルトレーラーにおいては、ウイング車や平ボディなどの幅広い種類を取り扱っており、ドリー式とセンターアクスル式の両方の連結構造に対応しています。

さらに、同社の「スマートウイング」という製品は、フルトレーラーのドリーを外すことでセミトレーラーとしても使用できる革新的な仕組みを持つ一台です。拠点間移動は、フルトレーラーで大量輸送し、その後の配送はトレーラーを切り離して個別におこなうなど、輸送方法の選択肢を広げ、効率化を実現できる車体を提供しています。

2.日本トレクス株式会社

(引用元:日本トレクス株式会社)

日本トレクス株式会社は、極東開発工業の連結子会社であり、トレーラーの製造に強みを持つメーカーです。フルトレーラー以外にも、バンボディやウイング車、輸送コンテナ、シェルターなど、多岐にわたる大型輸送機器の製造・販売を手掛けています。

日本トレクスのフルトレーラーには、バンフルトレーラー、粉粒体運搬フルトレーラー、コンテナ積載フルトレーラーなどがあり、様々な用途に対応した車体を提供しています。

3.日本フルハーフ株式会社

(引用元:日本フルハーフ株式会社)

日本フルハーフ株式会社は、いすゞ自動車と資本関係を持つ車両メーカーです。トレーラーの製造を中心に、ドライバン、ウイングルーフ、温度管理バン、テールゲート、コンテナなど、幅広い種類の架装を取り扱っています。

日本フルハーフのフルトレーラーは、主にセンターアクスル式の連結構造を採用しており、ウイングバン、ドライバン、コンテナ荷台といった複数の荷台タイプに対応しているのが特徴です。多様なニーズに応える車体を提供し、物流の効率化に貢献しています。

4.株式会社浜名ワークス

(引用元:株式会社浜名ワークス)

株式会社浜名ワークスは、主にキャリアカーのメーカーとして有名ですが、フルトレーラー仕様の車両も手掛けています。同社は、平ボディやドライバン、ウイングなど、カーゴ車の種類も豊富にラインナップしています。

浜名ワークスが製造するフルトレーラーは、センターアクスル式を採用しています。ドローバーとシャーシを一体化させることでセミトレーラーと同様の操作性を実現し、熟練技術がなくてもバックや車庫入れがしやすいように設計された車体を提供しているのが特徴です。

フルトレーラーについてよくある質問

ここでは、フルトレーラーに関してよくある質問とその回答をまとめました。

フルトレーラーは全長何メートルある?

フルトレーラーの全長は法令によって定められていますが、近年規制緩和が進んでいます。一般的なフルトレーラーは、トラクターと連結した状態で全長18メートル以内、全幅2.5メートル以内、全高3.8メートル以内とされています。

しかし、高速道路(高速自動車国道)を走行するフルトレーラーについては、特殊車両通行許可の手続きをすることで、最大で25メートルまで通行が許可されています。これはドライバー不足解消のための規制緩和の一環として、2019年に従来の21メートルから延長されたものです。

一般的な大型トラックの全長が12メートル以内であることと比較すると、フルトレーラーの長さは大幅に長く、一度に大量の貨物を輸送できることが特徴です。

セミトレーラーの全長は16.5メートル以内(特例で18メートルまで)とされており、フルトレーラーの方がより長い寸法を持つことになります。

軽自動車でフルトレーラーを牽引することは可能?

軽自動車でフルトレーラーをけん引することはできません。軽自動車で牽引できるのは軽トレーラーまでであり、フルトレーラーのような大型車両は対象外となります。

フルトレーラーは車両総重量が数トンから数十トン規模に及ぶため、軽自動車の出力や構造では到底対応できません。

そもそも軽自動車は、「最大積載量350キロ・車両総重量660ccエンジン」という制約があり、法律上も牽引できる重量に大きな制限があります。さらに、フルトレーラーを運転するためには、大型免許と牽引免許が必須条件となり、軽自動車ドライバーが取得する免許区分とはまったく異なります。

もし軽自動車で牽引できるトレーラーを考えるなら、キャンプ用やボート用の総重量750kg以下の軽トレーラーが該当します。これならば、普通免許を持っていれば運転可能です。

フルトレーラードライバーの給料はどのくらい?

フルトレーラードライバーの平均年収は、約450万〜500万円で、一般的な大型トラックドライバーよりも高めです。勤務する会社や地域によって差があり、都市部や大手企業の場合、600万〜700万円台に達するケースもあります。

長距離輸送や夜勤が多い仕事ほど手当が上乗せされ、収入が高くなる傾向です。

まとめ

フルトレーラーとは、牽引するトラクターと牽引されるトレーラーが連結された車両で、自立可能な荷台を持つことが特徴です。ただし全長が長いため、運転は難しいとされ、特にカーブ時の内輪差やバック操作には高い運転技術が求められます。フルトレーラーの特性を理解し、適切な運転技術を習得することで、フルトレーラーは物流の効率化に大きく貢献するでしょう。

-

- 連結の構造は、「ドリー式」と「センターアクスル式」の2種類に大別される

- フルトレーラーのメリットは、一度に大量の貨物を輸送できる積載量の多さ、ドライバー不足解消や人件費削減といった物流業界の課題解決

- 「ジャックナイフ現象」や「ネーキング現象」などの事故リスクにも注意が必要