バックホーのラインナップ|ユンボとの違い・価格を紹介

バックホーは、「ユンボ」とも呼ばれ、掘削や積み込み作業に活躍する代表的な重機です。

本記事では、バックホーの基本情報やユンボとの違い、主要メーカーの代表的なラインナップ、価格相場を詳しく解説します。バックホーの導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

目次

バックホーとは?

バックホーとは、油圧ショベルの一種で、主に掘削や積み込み作業に使用される建設機械です。

一般的に、ショベルの部分が運転席側に向かって後方へ引くようにして掘る構造になっているため、英語で「バック(後方)」「ホー(掘る)」と呼ばれています。建設現場や土木工事では欠かせない重機で、サイズやアタッチメントの違いによりさまざまな用途で活用されています。

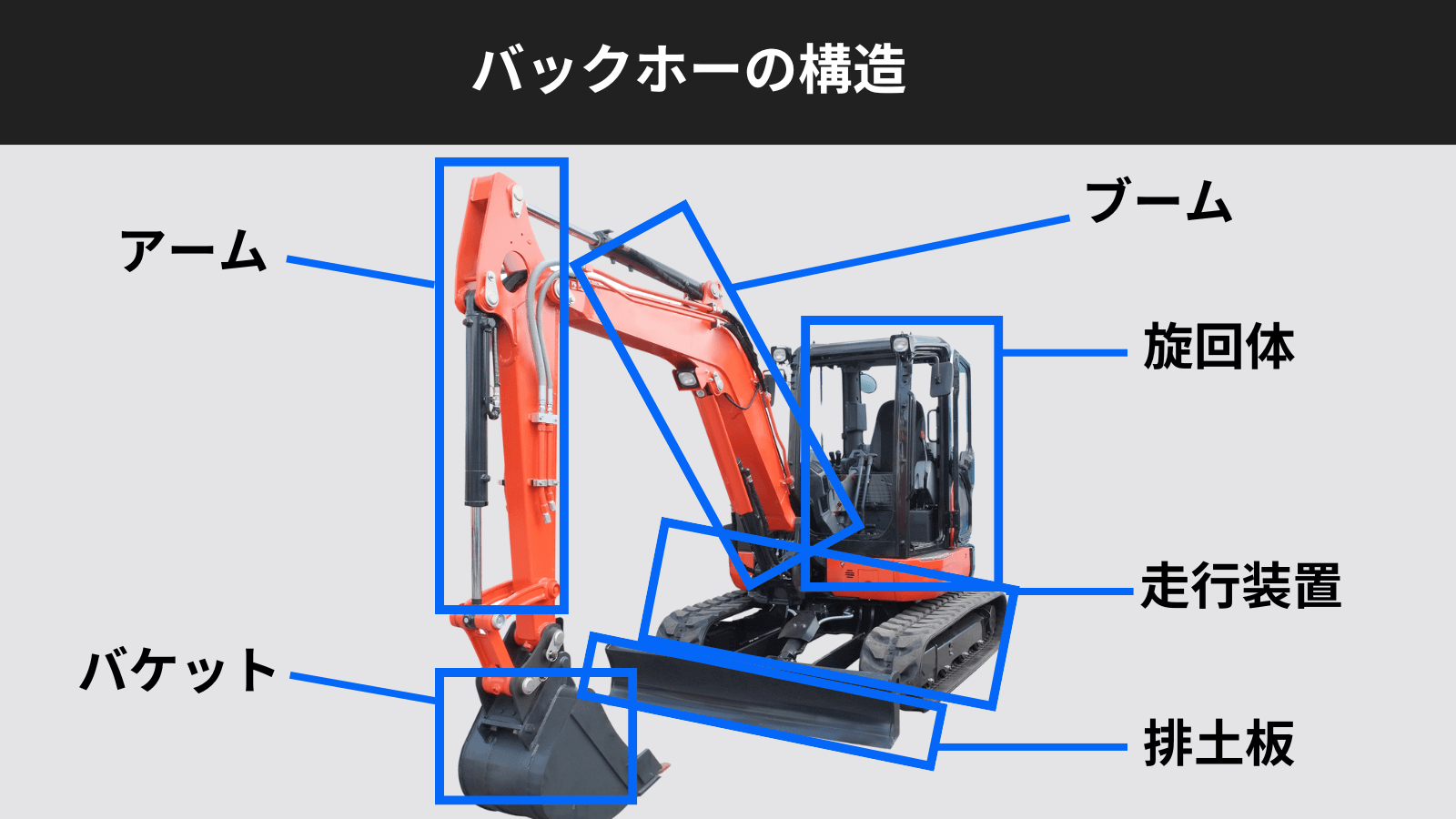

バックホーの構造

バックホーは、本体(運転席)、ブーム(腕)、アーム、バケット(ショベル部分)の4つの主要な構造から成り立っています。バックホーの基本構造と概要を以下にまとめました。

| 部位名 | 概要 |

| ブーム(Boom) | ・機械のメインアーム部分。 ・上下に動くことで掘削作業をおこなう。 |

| アーム(Arm) | ・ブームとバケットをつなぐ部分。 ・掘削の角度を調整する役割を持つ。 |

| バケット(Bucket) | ・土砂をすくい取る部分。 ・用途に応じて形状を変更可能。 |

| 旋回体(Upper structure) | ・運転席を含む上部機構。 ・360°回転できる機種も多い。 |

| 走行装置(Undercarriage) | ・キャタピラー式やホイール(タイヤ)式がある。 ・作業環境に応じて選択可能。 |

| 排土板(soil removal board) | ・土砂を押してならすための板。 ・比較的小さなバックホーには標準装備されていることが多い。 |

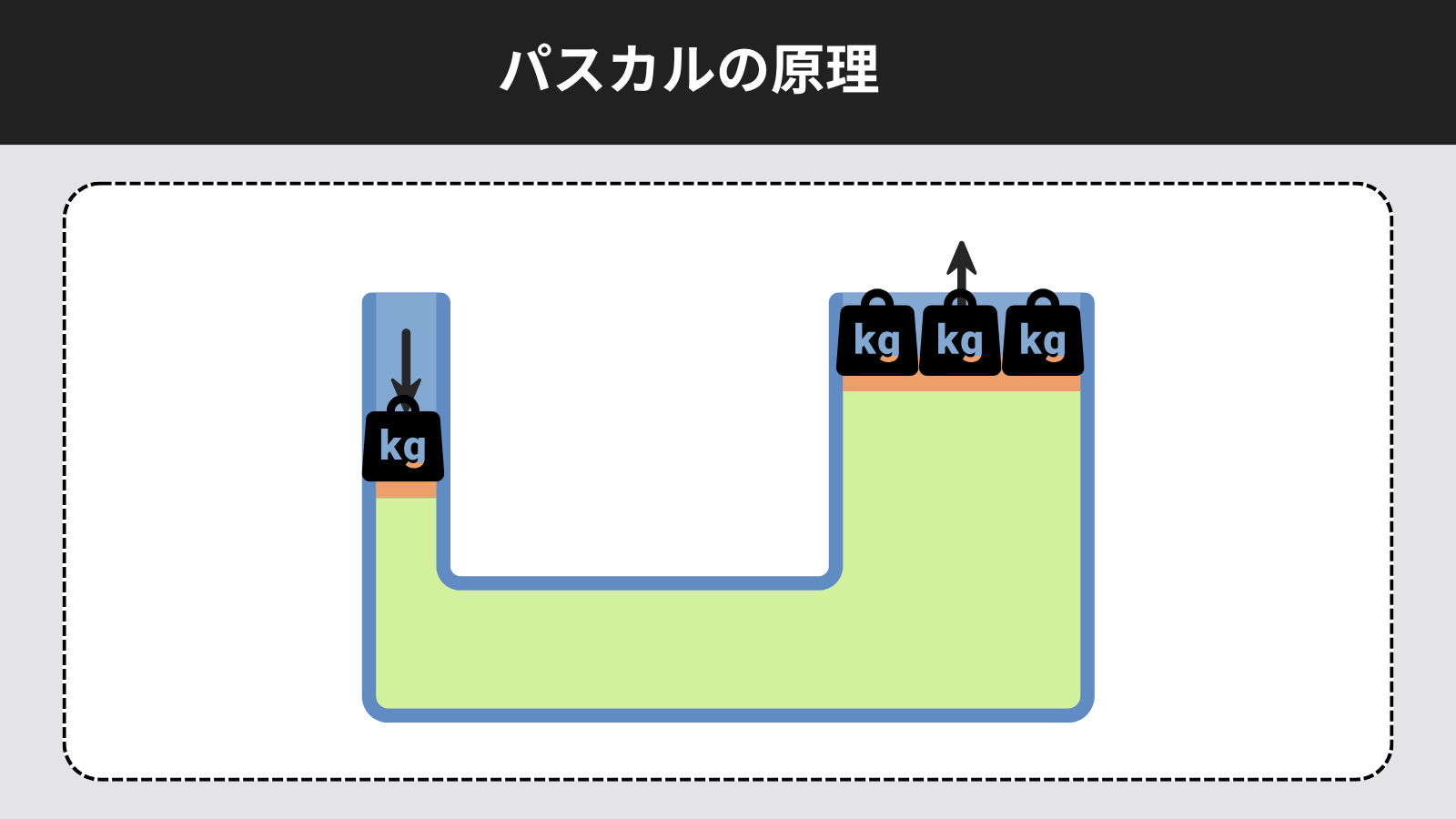

バックホーのブーム、アーム、バケットなどの作業装置は、油圧シリンダーの動作によって駆動します。油圧システムは、流体の圧力を利用してシリンダーロッドを往復運動させ、そのエネルギーを強力な掘削力へと変換します。

この仕組みは、パスカルの原理(※)が活用されており、わずかな圧力でも大きな力を生み出すことが可能です。これにより、数千キロもの掘削力を発揮し、さまざまな現場での作業に対応できる優れた能力を持ちます。

<※パスカルの原理とは>

密閉された容器内の流体(液体や気体)に圧力を加えると、その圧力が流体全体に等しく伝わるという原理

この原理を活用すると、わずかな力で重たいものを動かせる

バックホーの特徴・役割

バックホーは、建設現場や土木工事で主に掘削や積み込み作業をおこなう役割を担います。油圧を利用してバケット(ショベル部分)を動かすことで、土や岩、建材などを掘り起こしたり、移動させたりが可能です。

以下に、バックホーの主な特徴をまとめました。

また、機体の大きさ(重量)や運転内容によって必要な資格が異なります。バックホーの運転に必要な資格一覧をまとめました。

| 特徴 | 詳細 |

| 後方掘削が可能 | アームを後方に引く動きで地面を掘るため、狭い場所でも効率的に作業できる。 |

| 油圧制御によるスムーズな動作 | 油圧システムを活用し、繊細な操作が可能。精度の高い掘削作業ができる。 |

| 360°旋回が可能(機種による) | 小型機でも旋回機能があり、狭い場所での作業に適している。 |

| アタッチメントの交換で多用途に対応 | バケットのほか、ブレーカーやグラップル(ハサミ)、フォークリフトなどのアタッチメントを装着可能。 |

| 安定した作業性能 | キャタピラー(クローラー)式が多く、不整地でも安定して作業できる。 |

バックホーの主な役割と活用シーン

バックホーの主な役割と活用シーンをまとめました。

| 用途 | 具体的な作業例 |

| 掘削作業(地面を掘る) | ・基礎工事 ・道路工事 ・排水路の掘削 |

| 積み込み作業(土砂を運搬) | ・ダンプ、トラクターへの積み込み作業 |

| 整地作業(地面をならす) | ・建設現場の地ならし ・地盤調整 |

| 解体作業(建物を壊す) | ・コンクリートや建築物の解体(ブレーカー装着時) |

| 林業・農業(特殊用途) | ・伐採作業 ・農地の整地 ・用水路の掘削 |

バックホーは、掘削だけでなく、解体・整地・積み込みなど多用途で活躍します。

アタッチメントによる応用範囲の広がり

バックホーは、アタッチメント(ショベル)を交換することで、作業範囲がさらに広がります。以下に、主なアタッチメントの種類と用途をまとめました。

| アタッチメント名 | 用途 |

| 標準バケット | ・土砂の掘削 ・積み込み |

| クラムシェルバケット | ・深掘りや狭い場所の掘削 |

| ブレーカー(油圧ハンマー) | ・コンクリートや岩盤の破砕 |

| グラップル(つかみ機) | ・廃材、木材の運搬 |

| リッパー | ・硬い地盤の掘削 |

作業内容に応じてアタッチメントを交換すれば、1台で複数の用途に対応できます。建設・解体・農業・林業など、多様な現場で活用可能です。

なお、バックホーのアタッチメントには、「機械式」と「油圧式」の2種類があり、現場の作業内容に応じて最適なものを選ぶことが重要です。

特に油圧式アタッチメントを取り付ける際は、事前に油圧配管の基準を確認してください。バックホーの油圧配管の仕様によっては、アタッチメントの取り付けに追加の配管工事が必要になるケースもあります。

バックホーの配管仕様を確認したうえで、適切なアタッチメントを選定しましょう。

バックホーの免許・資格

バックホーの運転には、法律で定められた免許や資格が必要です。無資格での操作は、法律違反となり罰則を課せられるため、事前に適切な資格を取得してください。

また、機体の大きさ(重量)や運転内容によって必要な資格が異なります。バックホーの運転に必要な資格一覧をまとめました。

| 資格名 | 車両重量(対象車両) | 運転内容 |

| 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)(整地等)運転技能講習 | 3t以上 | 作業現場での操作 |

| 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転特別教育 | 3t未満 | |

| 大型特殊自動車運転免許 | 小型特殊自動車の規格をこえるもの | 公道での走行 |

| 小型特殊自動車運転免許 | 小型特殊自動車の規格に該当するもの |

それぞれの資格について解説します。

車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)(整地等)運転技能講習

「車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み用及び掘削用)」は、3トン以上のバックホーを操作(私有地を除く)するために必要な資格です。

厚生労働省が定める労働安全衛生法に基づき、指定の講習を修了した者のみが3トン以上のバックホーを操作できます。

この資格を取得することで、建設現場や土木工事で使用される中型・大型バックホーの運転が可能になり、業務の幅が広がります。

車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)(整地等)運転技能講習の基本情報をまとめました。

| 項目 | 説明 |

| 費用 | 約50,000円〜110,000円 |

| 日数 | 14〜38時間(2日〜6日間) |

| 受講資格 | 18歳以上 |

| 申込先 | 都道府県労働局長登録教習機関 |

小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転特別教育

3トン未満の小型バックホーを操作(私有地を除く)する場合は、「小型車両系建設機械運転特別教育」の受講が必要です。この資格を取得すれば、狭い現場や農地などで小型バックホーを安全に操作できるようになるため、建設業や農業分野でも広く活用されています。また、小型のバックホーは、トラックの荷台に乗せて運べます。

以下に、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)(整地等)運転技能講習の基本情報をまとめました。

| 項目 | 説明 |

| 費用 | 約20,000円 |

| 日数 | 約13時間 |

| 受講資格 | 18歳以上 |

| 申込先 | 社内、社外の教習機関 例)都道府県労働局長登録教習機関 |

大型特殊自動車運転免許

公道で大型特殊自動車を運転するには、大型特殊自動車運転免許が必要です。大型特殊自動車運転免許の取得に関する基本情報もまとめました。

| 項目 | 説明 | ||

| 費用 | 普通免許の有無 | 有 | 10~15万円 |

| 無 | 17~22万円 | ||

| 日数 | 普通免許の有無 | 有 | 約4日 |

| 無 | 数週間から1ヶ月 | ||

| 受講資格 | 18歳以上 | ||

| 申込先 | 自動車教習所 | ||

ちなみに、道路交通法では、大型特殊自動車を「小型特殊自動車の規格を超えるもの」と定めています。小型特殊自動車の基準は、次のとおりです。

| 項目 | 説明 |

| 全長 | 4.7m以下 |

| 全幅 | 1.7m以下 |

| 全高 | 2.0m以下 ※ヘッドガード等を備えた自動車で、ヘッドガード等を除いた部分の高さが2.0m以下のものについては2.8m以下 |

| 最高速度 | 時速15km以下 |

小型特殊自動車運転免許

小型特殊自動車運転免許は、小型特殊自動車を運転するための免許です。小型特殊自動車運転免許の取得に関する基本情報をまとめました。

| 項目 | 説明 | |

| 費用 | 受験手数料 | 1,500円 |

| 免許証交付手数料 | 2,050円 | |

| 日数 | 最短1日 | |

| 受講資格 | 16歳以上 | |

| 申込先 | 運転免許試験場 | |

小型特殊免許は、学科試験のみで取得でき、技能試験や講習は受講しません。なお、普通自動車免許や普通二輪免許をすでに所持している場合、小型特殊自動車免許はそれらの下位免許にあたるため、追加で取得は不要です。

ユンボやその他の油圧ショベルとの違い

バックホーと、ユンボやショベルカー、その他の油圧ショベルとの違いを正しく理解している人は、意外と少ないです。

本章では、バックホーとユンボ、ショベルカーの違いを詳しく解説します。

ユンボとバックホーの違い

ユンボとバックホーは基本的に同じものを指すことが多く、建設業界では「ユンボ=バックホー」として認識されています。ユンボは、日本国内で一般的に使われる通称で、メーカー名が由来とされています。これに対して バックホーは、技術的な分類名で、掘削方法を指す用語です。

また、「ユンボ(Yumbo)」は、フランスの建設機械メーカーSICAM社(現・ユンボ)のブランド名でした。日本国内では、油圧ショベル全般を指す通称として使われるようになりました。

ショベルカーとバックホーの違い

バックホーは油圧ショベルの一種であるため、「バックホー=ショベルカーの一種」です。

ショベルカーとは、油圧ショベルの一般的な呼び名です。建設業界だけでなく、日常的にも広く使われており、テレビや新聞などのメディアでも頻繁に用いられることから、多くの人に浸透しています。

バックホー有名メーカーとモデル

バックホーは、日本国内外の主要メーカーからさまざまなモデルが展開されています。本章では、バックホーの有名メーカーと代表的なモデルを紹介し、各メーカーの強みを比較します。モデル一覧をまとめると、次のとおりです。

| メーカー | モデル | 標準バケット容量 | エンジン定格出力 | 運転質量 | サイズ | ||

| 全長 | 全幅 | 全高 | |||||

| 日立建機 | ZX75US-7 | 0.13〜0.33㎥ | 42.4kW | 8,280kg | 6,270mm | 2,320mm | 2,650mm |

| コマツ | PC170LC-11 | 0.65㎥ | 89.9 kW | 17,300kg | 8,690mm | 2,495mm | 3,110mm |

| ヤンマー | ViO20-6 | 0.06㎥ | 14.3kW | 2,065kg | 3,890mm | 1,380mm | 2,400mm |

| 住友建機 | SH200-7 | 0.8㎥ | 119.3kW | 21,000kg | 9,430mm | 2,800mm | 3,130mm |

日立建機の主なモデル

(引用元:日立建機)

日立建機の代表的なバックホーは、「ZX75US-7」です。生産機械としての基本性能を維持しつつ、最新の技術を導入し、安全性や快適性の向上を実現しています。

新設計のキャブにより、オペレーターの作業環境が改善され、大型モニターやAERIAL ANGLE®カメラシステムを採用することで、機体周囲の視認性が向上し、安全性も強化されています。

主な特徴は、以下のとおりです。

| 項目 | 説明 |

| 基本性能の向上 | ・従来機(ZX75US-5B)と比較して作業量が10%、掘削力が8%向上 |

| 遠隔サービスソリューションConSite Airの適用 | ・OTA(Over The Air)技術を活用し、遠隔で機械の状態診断やソフトウェア更新ができる |

| オプションでのオイル状態監視ConSite OILの搭載 | ・オイル監視センサーが、常時オイルの状態を監視 ・異常を検知することで、予防保全や機械の寿命延長に貢献 |

コマツ建機の主なモデル

(引用元:小松製作所)

コマツの代表的なバックホーは、「PC170LC-11」です。

新開発の高出力エンジンを搭載し、基本性能や機能性を大幅にアップグレードしました。従来機よりも機体総合制御が進化し、燃料消費量をさらに抑え、作業効率が向上しています。

エンジンルームの構造も改良し、燃費の最適化とともに騒音レベルの低減も実現しました。都市部の工事や夜間作業でも、周囲への影響を最小限に抑えながら作業できるのが強みです。

主な特徴は、次のとおりです。

| 項目 | 説明 |

| ワンタッチパワーアップ機能が備わる | ・強力な掘削力が求められる場面で瞬時にアームやバケットの出力を引き上げられる |

| 標準装備の機械周囲カメラシステム(KomVision)を搭載 | ・モニター上で360度の視界を確認でき、死角を最小限に抑える |

| ロックレバー自動ロック機能を搭載 | ・オペレーターの誤操作を防ぎ、安全な作業環境を提供 |

ヤンマーの主なモデル

(引用元:ヤンマーホールディングス)

「ViO20-6」は、ヤンマーの開発した2トンクラスの後方超小旋回ミニバックホーです。従来モデルのコンパクトなボディはそのままに、燃費効率の向上に加え、安全性やメンテナンス性がさらに強化されました。

機体重量は1.99トン(ゴムクローラ、2柱キャノピー仕様)と軽量で、全幅1.38メートルのスリムな設計により、狭い作業現場でもスムーズに作業できます。また、コンパクトサイズのため、トラックでの運搬も容易になり、移動の手間が軽減されました。

主な特徴は、以下のとおりです。

| 項目 | 説明 |

| エコモード&オートデセル機能搭載 | ・エンジン回転を効率的に制御し、燃費を向上させるエコモード ・操作レバーを中立にすると自動でエンジン回転を抑えるオートデセル機能 |

| 大型液晶モニターを標準装備 | ・LEDバックライト付きの見やすい液晶モニターで、稼働状況や異常情報をリアルタイムで確認可能 |

| スマートアシストリモートによる遠隔管理 | ・GPSや通信端末を活用し、機械の位置情報や稼働状況をリアルタイムで管理できる |

住友建機の主なモデル

(引用元:住友建機)

「SH200-7」は、住友建機が開発した高性能バックホーです。2019年度 優秀省エネ機器・システム表彰で日本機械工業連合会 会長賞を受賞した実績を持つモデルです。

この機種は、エンジン(バッテリー)や油圧システムがすべて電子制御されており、最新の排出ガス規制に対応しています。さらに、燃費性能と作業スピードの向上が実現され、高い生産性を発揮します。

主な特徴は、以下のとおりです。

| 項目 | 説明 |

| 業界トップクラスの燃費性能 | ・JCMAS(建設機械の燃費基準)で定める2020年燃費基準を超える優れた低燃費性能を実現 |

| 最新の排出ガス基準に適合したクリーンエンジン | ・世界最高水準の排ガス規制オフロード法2014年基準をクリアした「SPACE5 α」エンジンを搭載 |

| 環境に優しい排ガス処理技術 | ・排気中にAdBlue®(尿素水)を噴射し、NOx(窒素酸化物)を無害な窒素と水に浄化するシステムを採用 |

バックホーの機種選びのポイント

バックホー(油圧ショベル)は、用途や作業環境に応じて適切な機種選びが欠かせません。機種選びを誤ると、作業効率が低下したり運用コストが増加したりするリスクがあります。

以下に、選ぶ際のポイントをまとめました。

| 選定基準 | チェックポイント |

| 作業内容 | 掘削・整地・積込・解体など、主な用途を明確にする |

| 作業環境 | 狭い場所、高低差のある現場、大規模現場などの条件を考慮 |

| 機体サイズ | 小型・中型・大型のどれが最適かを判断 |

| 燃費性能 | 燃料消費を抑えられる省エネモデルを検討 |

| メーカー特性 | 各メーカーの強みやサポート体制を確認 |

| 追加機能 | ICT技術、アタッチメント対応の有無を確認 |

長期運用を考えるなら、燃費性能やメンテナンス性も重要です。

バックホーの運転・操作方法

バックホー(油圧ショベル)の運転・操作は、掘削・積み込み・旋回などの基本動作をマスターすることで、作業効率と安全性が向上します。

本章では、バックホーの運転・操作方法を初心者でもわかりやすく解説します。

なお、かつてバックホーの運転操作には4種類の異なる方式が存在していましたが、平成2年にJIS(日本工業規格)が制定され、操作方式は、JISパターンに統一されました。

基本的な操作のポイント

ここでは、操作の基本知識を紹介します。

基本的な操作の流れ

バックホーの基本操作は、走行・旋回(ターン)・掘削・積み込みなどの動作を組み合わせておこなうのが特徴です。以下に、基本操作をまとめました。

| 操作動作 | 操作方法 | ポイント |

| 走行(前進・後退) | 走行レバーを前後に動かす | バケットを適度に上げ、視界を確保する |

| 旋回(方向転換) | 旋回レバーを左右に操作 | ゆっくり動かし、周囲の安全を確認 |

| ブームの上げ下げ | ブームレバーを前後に動かす | 高さを調整し、掘削や積み込みする |

| アームの前後操作 | アームレバーを前後に操作 | 掘削時にスムーズな動きを意識する |

| バケットの開閉 | バケットレバーを前後に操作 | 土砂のすくい方・排出のコントロールを意識する |

バックホーの中には、マルチレバーを搭載したモデルも多く存在します。マルチレバーとは、油圧配管の切り替えによって操作パターンを変更できる装置です。

建設現場では、事業体や地域ごとに異なる操作方法が用いられることがあります。操作パターンが統一されていないと、オペレーターが自分のイメージと異なる動きをしてしまい、事故につながりかねません。

異なる操作方式の重機を使用する場合、適応に時間がかかり作業日程の遅延を招くことも考えられます。これらのリスクを回避し、安全かつスムーズな作業を実現するために、マルチレバーが導入されています。

効率的に作業を進めるためのコツ

操作をスムーズにおこなうためのコツは、以下のとおりです。

| 操作のコツ | 具体的な方法 |

| レバーをゆっくり操作 | 急激な動作を避け、滑らかに操作する |

| アームとブームの連携 | 掘削・積み込み時に両方を適切に動かす |

| 視界を広く確保 | 運転席の視野を意識し、死角をなくす |

| 旋回時のスムーズな動作 | 一定のスピードで旋回し、安全を確保 |

安全運転のための注意事項

バックホーは、適切な操作と安全対策を徹底することで、事故を防ぎ、作業の効率を向上させられます。操作ミスや周囲の環境に対する配慮が不足すると、大きな事故につながる恐れがあるため、安全運転するための注意事項を把握してください。

作業前の安全確認

運転前に必ず確認すべきポイントは、以下のとおりです。

| 確認事項 | 具体的な内容 |

| 作業エリアの点検 | 地面の状態(傾斜・ぬかるみなど)を確認 |

| 障害物・周囲の安全確認 | 人や障害物がないかチェック |

| バックホーの点検 | 燃料・オイル・ブレーキ・レバーの動作確認 |

| 操作レバーの配置確認 | 誤操作を防ぐため、運転席でレバー配置を確認 |

| シートベルトの着用 | 万が一の転倒時に備え、シートベルトを締める |

走行時の安全対策

バックホーの走行時は、転倒や障害物との接触を防ぐために慎重な操作が求められます。以下に、走行時の注意点をまとめました。

| 項目 | 注意点 |

| 走行前の確認 | 走行ルートを確認し、障害物や人がいないかチェック |

| 前進・後退の操作 | 急発進・急停止を避け、ゆっくりと動かす |

| 旋回時の注意 | 周囲の安全を確認し、慎重に操作 |

| 坂道の走行 | 傾斜のある場所では低速で慎重に移動 |

| バケットの位置 | 走行中はバケットを適度な高さに上げ、地面に引っかからないようにする |

中古バックホーの価格帯

バックホーの導入を検討する際、新品の機体にこだわらず、中古市場での購入も有力な選択肢になります。中古バックホーは、状態や年式、メーカー、アワーメーター(稼働時間)などによって価格が大きく異なります。

本章は、中古バックホーの価格帯の目安と、購入時のポイントを解説します。

中古バックホーの価格相場

バックホーの中古価格帯の目安を以下にまとめました。

| 機体サイズ(クラス) | 価格帯(中古) | 主な用途 |

| 小型(1〜3t) | 100〜400万円 | ・住宅工事 ・下水工事 ・庭園整備 など |

| 中型(3〜20t) | 350〜800万円 | ・一般的な建設現場 ・土木工事 など |

| 大型(20〜50t) | 800〜2500万円 | ・大規模土木工事 ・採石場 ・鉱山作業 など |

小型モデルは比較的安価で、新車価格と比べても大幅にコストを削減できます。

価格に影響を与える要因

中古のバックホーの価格を左右する主要な要因は、以下のとおりです。

| 要因 | 詳細 |

| メーカー | コマツ、クボタ、CAT(キャタピラー)、IHI建機、日立のような人気メーカーは高値になりやすい |

| 年式 | 新しいモデルほど高価、古いほど価格が下がる |

| アワーメーター(稼働時間) | 稼働時間が短いほど高値、長いと安価 |

| メンテナンス履歴 | 定期的な点検・修理がされているか |

| アタッチメントの有無 | 追加のバケット、ブレーカー、フォーク付きだと価格が高め |

バックホーに関するよくある質問

最後に、バックホーについてよくある質問と回答をまとめました。

バックホーとバックホウの違いは?

バックホウは、あくまでもバックホーの別の表記(呼び方、名称)に過ぎず、これら2つは同じものを指しています。

バックホーの免許は何日で取れる?

運転技能講習の場合、実務経験の有無によって講習時間が異なり、通常2〜4日程度かかります。これに対して特別教育は、小型車両に限定されますが、約1〜2日で取得可能です。

バックホーのレンタル料金はいくら?

機種やレンタル会社によって、金額は大きく異なります。

1日あたり数万円〜、1カ月あたり数十万円〜数百万円がおおよその相場です。

具体的な金額は、レンタル業者の公式HPにてご確認ください。

バックホーの規格を確認する方法は?

バックホーの型式は、機体に貼られている基盤(コーションプレート)に打刻されている番号で確認できます。基盤は、メーカーによって貼り付け場所が異なりますが、ブームの付け根やキャビンの外側に貼られていることが多いです。

型式の他には、バケット容量(㎥)でバックホーの規格を判断することもできます。以下に、バケット容量の例をまとめました。

| 規格 | バケット容量 |

| 3tバックホー | 約0.1㎥ (例:0.07㎥、0.08㎥、0.09㎥) |

| 12tバックホー | 約0.45㎥ |

| 20tバックホー | 約0.7㎥ |

まとめ

バックホーは、建設・土木現場で欠かせない重機です。機体の大きさと作業内容によって取得すべき免許の種類が異なるのもポイントです。

また、バックホーを事業に導入するときは、用途にあったサイズ、性能、価格帯をしっかり理解して、自社に最適な機種を選ぶことが求められます。

バックホー選定時は、本記事を参考にして事業に最適な機種を見つけてください。

-

- バックホーは、油圧ショベルの一種で、主に掘削や積み込み作業に使用される建設機械

- アタッチメントを付け替えることで複数の作業に対応できる

- 主要なメーカーは、日立建機、コマツ、ヤンマー、住友建機

- 中古の場合、小型で100万円〜400万円、中型で350万円〜800万円、大型で800万円〜2500万円が相場